| http://yuanjian.cnki.com.cn/cjfd/home/Detail/SDLJ202005 |

强强联手,拨开涡涡不分百年谬误的迷雾

涡虽然无处不在,但却难以给出严格定义,1858年Helmholtz 提出涡丝(Vortex Filament)的概念,至今仍有许多教科书把涡(Vortex)定义为涡量管(Vorticity Tube),把涡量大小定义为涡的强度,或者旋转的强度。可见在Helmholtz的定义中就已经把流体旋转的自然现象涡旋(Vortex)与涡量(Vorticity)混淆起来,并且这种混淆随着涡线、涡丝和涡管的术语延续到现在。这就是所谓“涡(vorticity)涡(vortex)不分,涡(vorticity)就是涡(vortex)”。

1、Liutex为涡而生

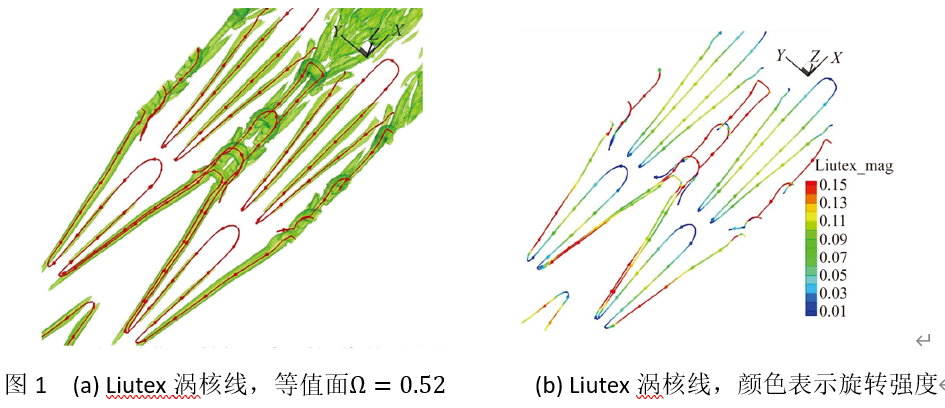

2017年德州大学阿灵顿分校的刘超群教授提出一个表征流体转动即涡(vortex)的新的物理量Liutex。其主要思想是把刚体转动部分从流体的运动中分离出来,即采用R-NR分解,将速度梯度张量分解为旋转部分R和非旋转部分NR。用速度梯度张量的实特征向量方向作为Liutex的方向,2倍的旋转角速度作为Liutex的大小,如图1所示。

复旦大学的徐弘一教授指出:

| “我完全相信Liutex能够揭开困扰人类长达几个世纪的涡的秘密。特别的,Liutex涡核线第一次清晰地描绘出了涡的结构,将这些结构生动地可视化。这是迄今为止唯一正确的涡的结构、涡的数学本质的展现。” |

清华大学的桂南教授说:

| Liutex方法正确地把速度梯度张量分解成旋转部分和非旋转部分,而不是对称和反对称部分,以前从来没有过分解出一个纯粹的旋转张量。 |

在提出Liutex之后,德州大学阿灵顿分校的团队发展了一系列基于Liutex的涡识别方法,许多研究都表明Liutex涡核线能够正确的显示不同流场中的涡结构。这些方法的程序都可以从UTA的网站上免费下载。

https://www.uta.edu/math/cnsm/public_html/cnsm/cnsm.html

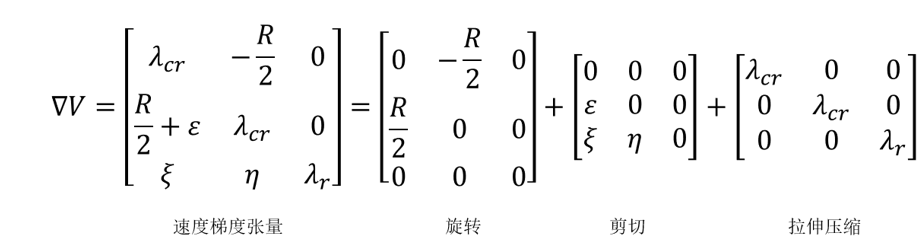

此外,UTA的团队还证明了Liutex的存在性、唯一性、稳定性和伽利略不变性。另外一个非常重要的概念是“主坐标系”(Principal Coordinate),因为旋转是有一个轴的,所以它一定不会是各向同性。那么在某一时刻就会有某一个坐标系它的地位比其他的坐标系更特殊,我们把这个坐标系叫作“主坐标系”。需要注意的是“主坐标系”的确定和liutex向量有关,不同时刻的Liutex向量可能不同,所以“主坐标系”是一个瞬态概念。主坐标系的特殊之处在于,在主坐标系下的速度梯度张量可以容易的分解成旋转、拉伸压缩和剪切部分,并且这些部分的物理意义都是明确的。我们把这种分解称为“主分解”(Principal Decomposition)。

图2 “主坐标系”下的速度梯度张量“主分解”

事实上,涡量不仅仅是旋转的,而是旋转加上剪切。对于固体而言,剪切为0或者很小,所以涡量能够代表旋转。但是,流体的剪切不能够忽略,这是涡量不能代表涡的一个主要原因。基于此,刘超群教授提出了涡量的RS分解。简而言之,就是把涡量分解成旋转部分和剪切部分。以上的这些理论构成了Liutex理论系统,它是新时代涡科学、湍流研究以及流体力学基础。

2、涡的研究进入新时代

3.1第三代涡识别方法

第一代涡识别方法就是以涡量管、涡丝等以涡量概念构建的识别方法,但对于平行剪切流,即使无涡,也有涡量的存在,因此以涡量概念来判断是否有涡的存在是不可靠的;第二代涡识别方法是基于速度梯度张量的特征值和相关不变量形成的涡识别方法,如Q、Δ、λ2、λci,这类方法大都采用的是标量,无法获得旋转轴方向的信息,只能得到涡的相对强弱,无法得到具体的选择角速度,而且需要人为设置阈值来显示涡的结构;第三代涡识别方法就是基于Liutex涡的识别方法,该方法无需设定阈值,既可以展示旋转轴方向,也可以同时捕捉强涡和弱涡。

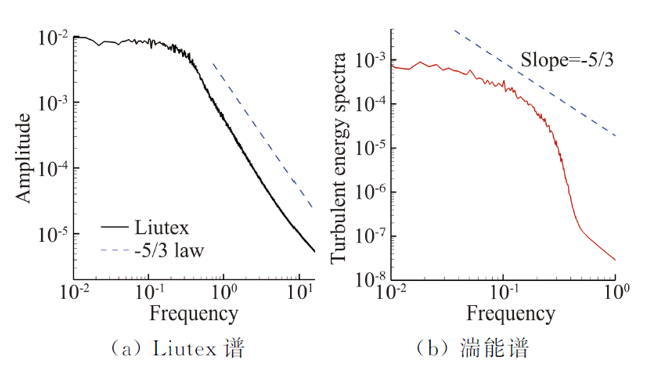

3.2 Liutex频谱发现-5/3幂次律

Liutex被发现后,刘教授和他的学生在一个Liutex应用的例子中发现Liutex(刚体转动)频谱在湍流边界层中具有-5/3幂次律。

Kolmogorov著名的-5/3幂次律只在雷诺数非常大的各向同性区才成立,在壁面流、湍流边界层以及中小雷诺数湍流中与DNS和实验结果符合得不好。但是从Liutex频谱图像上可以看出,-5/3相似律符合得非常好!

图3 Liutex频谱在湍流边界层中具有-5/3幂次律

3.3 推动新时代涡科学研究

2018到2019年间,UTA团队在PoF上发表了15篇文章,在水动力学研究与进展B辑(JHD)上发表文章14篇以上。UTA团队发表的文章被评为PoF 2019年最具代表性letter第2、6、7名,PoF 2019年被引最多文章第2、第5名,以及PoF 2019年最佳文章第5、第13名。此外,刘教授和其合作学者在Bentham和Elsevier出版社各出版了一本关于Liutex的书。

图4 Liutex书籍

3、强强联手,拨开涡涡不分百年谬误的迷雾

刘超群的UTA团队和《水动力学研究与进展》杂志就是其中两个致力于拨开“涡涡不分”迷雾的团队。《水动力学研究与进展》是一批有志于发展我国水动力学事业的学术前辈创造性地以联合体形式集资集智创办的学术期刊。《水动力学研究与进展》A辑(中文刊)瞄准学科应用领域,关注学科成果转化及各领域内应用创新,侧重国内交流及国内影响力提高,以国内一流的学术期刊为发展目标,《水动力学研究与进展》B辑(Journal of Hydrodynamics,JHD,英文刊)瞄准学科的前沿和热点研究,关注学术水平和创新,侧重于国际交流及国际影响力提高,以国际一流的学术期刊为发展目标,近40年来,期刊不断发展的同时造就了一支实力雄厚、思想活跃的编委会队伍。

在究竟什么是涡的讨论热潮中,执行主编周连第教授对自然界中众多涡的现象进行凝练,并与Liutex涡建立者刘超群教授开展了充分的讨论,提出了支撑涡作为物理概念的六大要素:(1)涡的绝对强度,(2)涡的相对强度,(3)当地旋转轴,(4)涡核中心位置,(5)涡核大小,(6)涡的边界。

刘超群教授将此六大要素作为评判各种涡识别的试金石,刘教授指出,第一代涡识别方法不能回答上述的六大要素,第二代涡识别方法采用阈值给出了涡的边界,而其余问题无法回答。那么,什么是那个拨开“涡涡不分”迷雾的物理量呢?刘超群教授给出了他的答案—Liutex。Liutex是一个向量,它的大小是旋转角速度的2倍,它的方向是当地旋转轴的方向。这就回答了第(1)和第(3)个问题;基于流体中Liutex的浓度的概念,采用Liutex-Omega衡量可以解决六大要素中的(2)涡的相对强度;涡核中心本身是一根特殊的Liutex线,为此六大要素中的(4)涡核中心位置同样可以回答;可以通过经验以涡核处至相对强度减少到95%来确定六大要素(5)涡核大小以及六大要素(6)涡的边界,而且这种方法能够同时显示强涡和弱涡。

一系列的研究指出,Liutex从流体的运动当中提取出来了刚体转动部分,避免了剪切的污染。Liutex理论也解释了涡量(Vorticity)适用于固体但不适用于流体的原因,那就是涡量可以分解为旋转加上剪切之和(这一分解被称为R-S分解),固体中剪切极小,但是在流体中剪切却无法忽略。一些其他的理论和方法,如Liutex向量线、Liutex等值面、Liutex-Omega方法、Liutex涡核线、主坐标系和Liutex-5/3幂次律等,逐渐构建了一个系统的Liutex理论体系。

志同道合推动了刘超群的UTA团队与JHD的战略合作。UTA团队将创新性的成果优先投给JHD,JHD积极组织力量优先发表,同时在Springer平台进行宣传推广,仅2018、2019两年,UTA团队在JHD上发表论文12篇,JHD积极组织力量将第三代涡识别方法在水动力学各领域推广应用,以支持和呼应UTA团队的研究工作。此外,JHD编委会和刘超群教授的团队多次合作举办各类涡与湍流的学术交流会,促进该方向研究的发展及影响力的提高。尤其是疫情肆虐的2020年,第13届Chaos国际学术会议上,积极组织Chaos2020 Liutex Workshop,使得参会人数达到35人,交流论文40篇,占整个学术会议的1/3,并计划将论文汇编为“Liutex and Third Generation of Vortex Definition and Identification for Turbulence Research”图书,预计将在Springer出版公司出版。

“涡涡不分”已缪谈百年,根深蒂固,拨乱反正、清除谬误对人类科学发展具有重要意义。UTA和JHD两大团队强强合作,优势互补,拨开涡涡不分百年谬误的迷雾,并向科学研究高地Liutex涡动力学携手共进。

参考文献:

作者简介:

马峥, 1986年9月-1996年5月天津大学力学系攻读学士、硕士及博士学位;1996年5月-2004年5月上海大学博士后、讲师、副研究员;2004年5月至今中国船舶科学研究中心高工、研究员。曾任中国船舶科学研究中心上海分部副主任兼船型及综合性能研发室主任,现任上海中船编印社有限公司总经理,负责《水动力学研究与进展》A辑(SCOPUS)、《水动力学研究与进展》B辑(SCI,EI)、《中国造船》(EI)出版发行。

科研领域包括:湍流与流动稳定性、流体机械、船舶流体力学、智能控制系统等,主持或参与二十余项相关课题研究并发表科学论文五十余篇;获上海市科技进步二等奖一项、三等奖两项、中船重工科学技术三等奖一项、专利五项。

担任《水动力学研究与进展》副主编、《中国造船》编委、《力学季刊》编委等。

俞一飞于2018年从南京航空航天大学获得学士学位,专业是工程力学。他目前正在德州大学阿灵顿分校攻读博士学位,师从刘超群教授做一些关于涡识别和涡动力学方面的研究。

第三十一届全国水动力学研讨会 第二轮会议通知

| 第三十一届全国水动力学研讨会第二轮会议通知.pdf (下载4769) |

| 第三十一届全国水动力学研讨会第二轮会议通知回执.doc (下载3579) |

由《水动力学研究与进展》编委会、中国力学学会、中国造船工程学会、集美大学联合主办的第三十一届全国水动力学研讨会将于2020年10月30日至11月3日在福建厦门举办。住宿安排在杏林湾大酒店。 日程安排:10月30日报到, 10月31日、11月1日研讨会会议,11月2日考察,11月3日代表撤离。

会议收取会务费1500元(不含住宿费)。为鼓励论文作者参加研讨会并在会上宣读论文作学术交流,已交论文版面费并且在会上宣读论文的作者可减免会务费500元(每篇交流论文仅限减免1人),每位代表所带的在读研究生或家属也可减免其会务费500元,仅限减免1人。参会代表请在回执中注明住房要求(单住或合住)、拟入住至离开酒店的日期。会务组统一安排住宿,不需代表自行联系,也不要临时变更或撤销,以免影响会议日程和代表住宿安排。

考察费用为100元/人,考察费不计入会务费,不预先汇缴,于会议注册时缴纳。拟参加考察的代表请填写考察信息登记表。

本届研讨会活动内容十分丰富,共收到论文260篇左右,有7篇大会报告及18篇分会场主题报告以及学生优秀论文奖评奖及颁奖。学生优秀论文奖参评条件是论文第一作者是在读研究生且要在会上宣读论文交流,希望符合条件的在读研究生踊跃参评。

会议报到的具体交通情况将在会议第三轮通知中说明。会务费及回执请于2020年10月1日前缴至《水动力学研究与进展》编辑部,E-mail: nchd@jhydrodynamics.com,并请注明代表姓名、论文号(注:已缴会务费后因故不能参会的代表务必于10月20日前办理有关手续,过时将不退还已交的会务费)。

联系方式:

地址:上海市高雄路185号(邮编:200011),电话:021–63150072

汇款信息:

开户:上海中船编印社有限公司

银行:工行中华路支行

帐号:1001219709003800450

此致

敬礼!

《水动力学研究与进展》编辑部

2020.9.05

JHD B辑目录2020年第32卷第4期

| https://link.springer.com/journal/42241/32/4 |

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

SPECIAL COLUMN ON THE 2020 SPHERIC Harbin International Workshop (GUEST EDITORS A-MAN ZHANG, SHI-PING WANG, PENG-NAN SUN)

ARTICLES

LETTERS

Editorial Message

《冰-水-结构物耦合作用的研究进展》(On the development of ice-water-structure interaction)综述论文简述

由于北极海冰的覆盖面积和厚度持续缩减,极地航行和资源开发日益现实,巨大的经济利益和重要的发展意义促使国际市场对极地装备的需求越来越迫切。极地装备运行于冰水耦合环境中,冰-水-结构物的复杂耦合作用成为极地船舶和海洋工程结构物设计和运行的核心问题之一。作为一类特殊的流固耦合问题,冰-水-结构物耦合问题涉及多介质、多界面和多尺度,无论在理论分析还是数值模拟上都存在巨大挑战。近年来,在冰-水-结构物耦合作用方面的研究也成为了水动力学领域的一大热点问题。

On the development of ice-water-structure interaction(share this article: https://rdcu.be/b6mz4)论文由哈尔滨工程大学船舶工程学院倪宝玉教授、韩端锋教授等人撰写,该论文针对冰-水-结构物耦合作用这一热点问题,分别从理论解析(包含半解析-半数值)、数值模拟和实验研究等三个方面综述目前国内外在这一研究上的前沿进展。论文重点放在数值模拟的进展上,分别介绍了基于光滑粒子水动力学(SPH)、基于离散元-计算流体力学耦合法(DEM-CFD)、基于格子玻尔兹曼方法(LBM)、基于有限元法(FEM)和基于近场动力学(PD)等多种数值算法在冰-水-结构物耦合方面的研究和应用情况。论文重点综述了国内外在相关方法上研究比较活跃的团队的工作,并结合目前研究前沿预测了各种方法未来的发展趋势。论文旨在为相关研究提供一定的参考,尤其让初学者对于各种方法的优劣势有一定的了解。

论文也阐述了作者团队的部分研究工作进展,相关图片如下所示。

图1 冰面载荷不同移动速度下冰的变形情况

图2 不同冰况下船舶在碎冰中的航行

图3 船模在碎冰航道内航行

图3 船模在碎冰航道内航行

第一作者简介:

倪宝玉,哈尔滨工程大学船舶工程学院教授,博导,英国伦敦大学学院(UCL)博士后。现为工信部“极地装备技术”重点实验室副主任,中国科协“青年人才托举工程”获得者,中国博士后国际交流计划入选者,《Journal of Hydrodynamics》、《Shock & Vibration》、《Journal of Marine Science and Application》、《水动力学研究与进展》编委,英国皇家造船工程学会(RINA)会员等。主要研究方向包括冰-水-结构物耦合特性、冰区船舶力学特性、高速砰击水动力学和气泡动力学等。国家自然科学基金面上/青年项目、军科委基础加强计划课题、国家重点研发计划课题等10余项项目负责人;国家自然科学基金重点项目、欧盟地平线2020计划项目、英国劳氏基金会项目等10余项技术负责人。申请发明专利20余项,软件著作权6项。在国内外学术期刊上发表论文40余篇,著有专著2部,荣获中国海洋工程科学技术奖二等奖等。

倪宝玉,哈尔滨工程大学船舶工程学院教授,博导,英国伦敦大学学院(UCL)博士后。现为工信部“极地装备技术”重点实验室副主任,中国科协“青年人才托举工程”获得者,中国博士后国际交流计划入选者,《Journal of Hydrodynamics》、《Shock & Vibration》、《Journal of Marine Science and Application》、《水动力学研究与进展》编委,英国皇家造船工程学会(RINA)会员等。主要研究方向包括冰-水-结构物耦合特性、冰区船舶力学特性、高速砰击水动力学和气泡动力学等。国家自然科学基金面上/青年项目、军科委基础加强计划课题、国家重点研发计划课题等10余项项目负责人;国家自然科学基金重点项目、欧盟地平线2020计划项目、英国劳氏基金会项目等10余项技术负责人。申请发明专利20余项,软件著作权6项。在国内外学术期刊上发表论文40余篇,著有专著2部,荣获中国海洋工程科学技术奖二等奖等。

通信作者简介:

韩端锋,哈尔滨工程大学船舶工程学院教授,博导。现为科技部中国-俄罗斯极地技术与装备“一带一路”联合实验室主任,国家重点研发计划海洋领域专家组成员,船舶与海洋工程专业教学指导委员会副主任,《哈尔滨工程大学学报》主任编委等。曾获全国优秀科技工作者、黑龙江省模范教师、黑龙江省教育系统先进工作者等称号。主要研究方向包括极地装备与技术、数字化造船技术、舰船操纵模拟仿真研究、载人潜水器关键技术等。主持国家自然科学基金重点项目、军科委基础加强计划、国家重点研发计划等项目50余项,成果应用于我国“雪龙2号”极地科考船、全球最新极地甲板运输船等多种船型。

无限水域内.png)

狭窄航道内.png)